【2024年第4回定例会 一般質問①】「子どもひとりひとりが自分らしく育つための支援について」

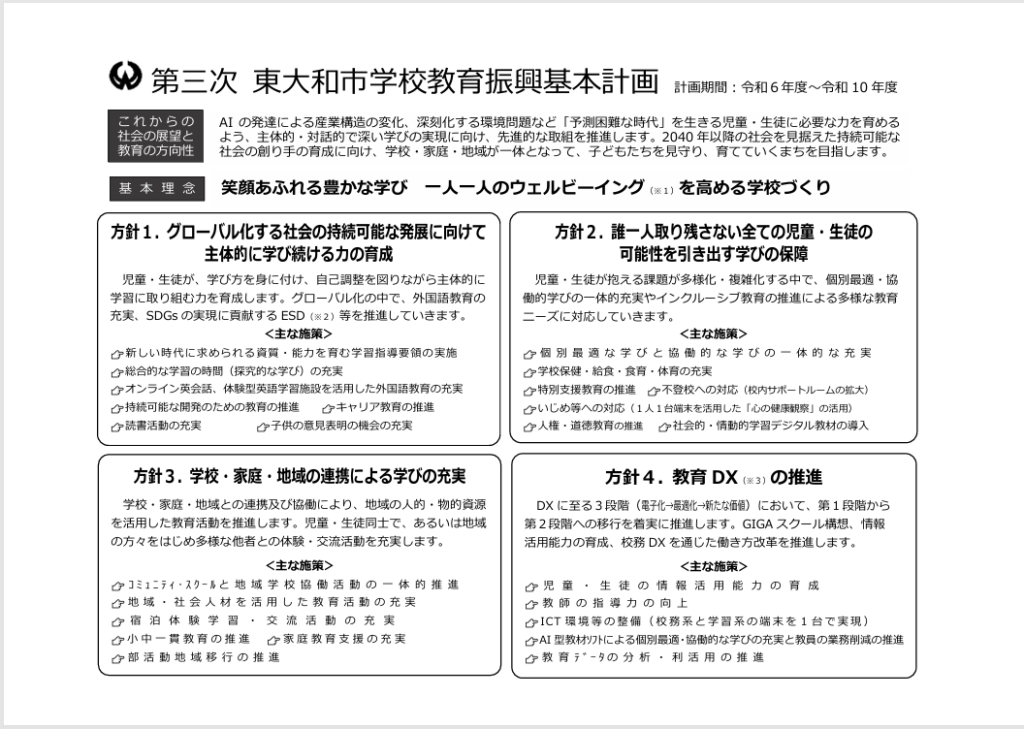

不登校の子が増え、多様な学びの場が必要だと言われています。また学校の授業だけでは学習について行かれず、塾に通う子も増えています。しかし、本来学校にはいろいろな子が通い、その子その子の育ちを保障する場であるはずです。学校は多様な子を受け入れる環境となっているのか。答弁を聞き、「特別な理由がある場合には支援が必要となる」といった考えがとても強いものだと感じました。しかしそもそも多様な子どもたちを学校の枠にはめて、どうしても枠に入りきらない子に対して個別の支援をするというのではなく、どの子にもある個別のニーズが満たされるよう、特別なこととはせずに子どもたちに開かれた支援となるべきだと考えます。こども基本法には子どもの「意見が尊重される」ことが規定されています。「子ども自身が自分のことを決められる」権利が守られていない現状は変えていかなければなりません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

質問)発達特性や情緒障害のある児童・生徒への支援について、通常級の中でどのように対応されているのか。➡ 巡回相談員やスクールカウンセラー等の助言も踏まえ、担任の指導方法の工夫や個別のニーズに対応した支援を行う。子ども支援員を配置することについては支援の様子や効果、今後の方向性を検討する中で、現在の支援では対象児童の困難さについての改善が難しいという状況を判断基準の一つとしている。

質問)困り感の発信の少ないタイプの子は見過ごされやすいと思うが、その点の認識は。➡ 子どもたちが担任だけでなく、学年や専科教科の担当や養護教諭など、多くの教員と関わる中で、サインに気付くことができるものと認識している。

質問)保護者が対応しなければならないケースについて。➡ 学校のみでは児童・生徒の安心・安全な学習や生活を確保することができない場合には、事前に保護者と学校が相談や確認、理解を得た上で、協力してもらうことが必要。どうしても保護者がつくことができない場合には学校が対応を考えている。

質問)当市には小学校に自閉症・情緒障害の固定学級はないが、通常級では難しいために特別支援学級(知的障害の固定学級)に通っているという状況はあるか。➡ 現状、軽度の知的障害と自閉症・情緒障害が複合的にある児童も特別支援学級に在籍している。ほかに場所がないために知的障害がなくても特別支援学級に通っているということはないと認識している。

質問)通常級にいて支援が十分ではない子もいるのではないか。いま困っている子がいるという現状についてどう考えるか。➡ 児童・生徒の困り感に早期に気付き、手立てを講じられるよう、教員が特別支援教育への理解を深めるための研修体制の充実を図ることも必要。

質問)発達特性や情緒の問題があっても通常級で学べるために、どういったことが必要か。➡ 通常の学級で過ごせるための支援策を第一に考えながらも、障害の状態に応じて最も可能性を伸長できるよう多様な学びの場を整備し、様々な選択肢を用意することにより、インクルーシブ教育を促進することが必要である。

質問)大人の見立てによって支援が必要かどうかを分けるのではなく、子ども自身が過ごしやすくなるような選択ができる取組みについての考えは。➡ 教育的ニーズや支援はどのようなものが望ましいのか専門家や保護者などの意見や意向を踏まえて総合的に判断していく。今ある資源や環境を活用しながら、場面によっては子ども自身ができる選択をして学校生活を送ることも必要である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー